SNSは自由を与えたのか、奪ったのか

SNSが登場したとき、人々はこう信じた。

「発信できる時代が来た」

「自分の声が届く世界になった」

「誰もが自由に意見を言える社会になった」と。

だが、現実はどうだろう。

自分の言葉は、炎上や批判のリスクを常に伴い、

言いたいことを“言えない”空気が蔓延している。

それは自由ではない。

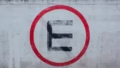

それは、“牢獄”である。

“いいね”と“RT”が作り出す監視の網

SNSの設計は非常に巧妙だ。

- 「共感されること」が評価の基準

- 「ウケること」が可視化される

- 「異質な意見」が叩かれる構造

つまり、他人の目を気にし、空気を読む者が生き残る世界。

それは、かつての村社会と何一つ変わらない。

いや、それ以上に恐ろしいのは、

“数の暴力”がリアルタイムに可視化されるという点にある。

・数字が示す“沈黙の圧力”

・少数派=間違っているという誤認

・アルゴリズムによる選別と囲い込み

SNSは自由の場ではなく、“従順さの競争”の場となった。

SNSの自由は“同調圧力”と引き換えに成立している

たしかにSNSは自由だ。誰でも何かを書ける。

だがその自由には、“代償”がある。

- 発言すれば、叩かれる可能性

- 空気を読まなければ、孤立する危険性

- 批判を恐れて、自己検閲が始まる

これは自由ではない。

これは“見えない檻”の中で振る舞う訓練された囚人の姿である。

SNSの設計者は誰か──支配の構造を見よ

問題は、個人の使い方ではない。

構造そのものが「従わせるため」に設計されているという点だ。

- アルゴリズムで“見せたい情報”だけを流す

- 過激なコンテンツが拡散しやすい設計

- 炎上構造で注目を集め、広告収益を最大化

つまり、SNSとは

「大衆の感情」と「発言の傾向」を管理する感情工学の装置である。

支配は、明確な命令ではなく、“設計された環境”で実現する。

結論:本当の自由は、他人の目を捨てた先にある

SNSにおいて、自由は演出されているにすぎない。

その実態は、同調と沈黙による管理であり、

意見の表明ではなく、“空気の読解”が要求される社会だ。

- 本当に言いたいことが言えているか?

- 「いいね」の数に支配されていないか?

- 誰かの視線を恐れて、言葉を飲み込んでいないか?

自由は、自分の中にしかない。

それは、SNSの構造に気づくことから始まる。

コメント