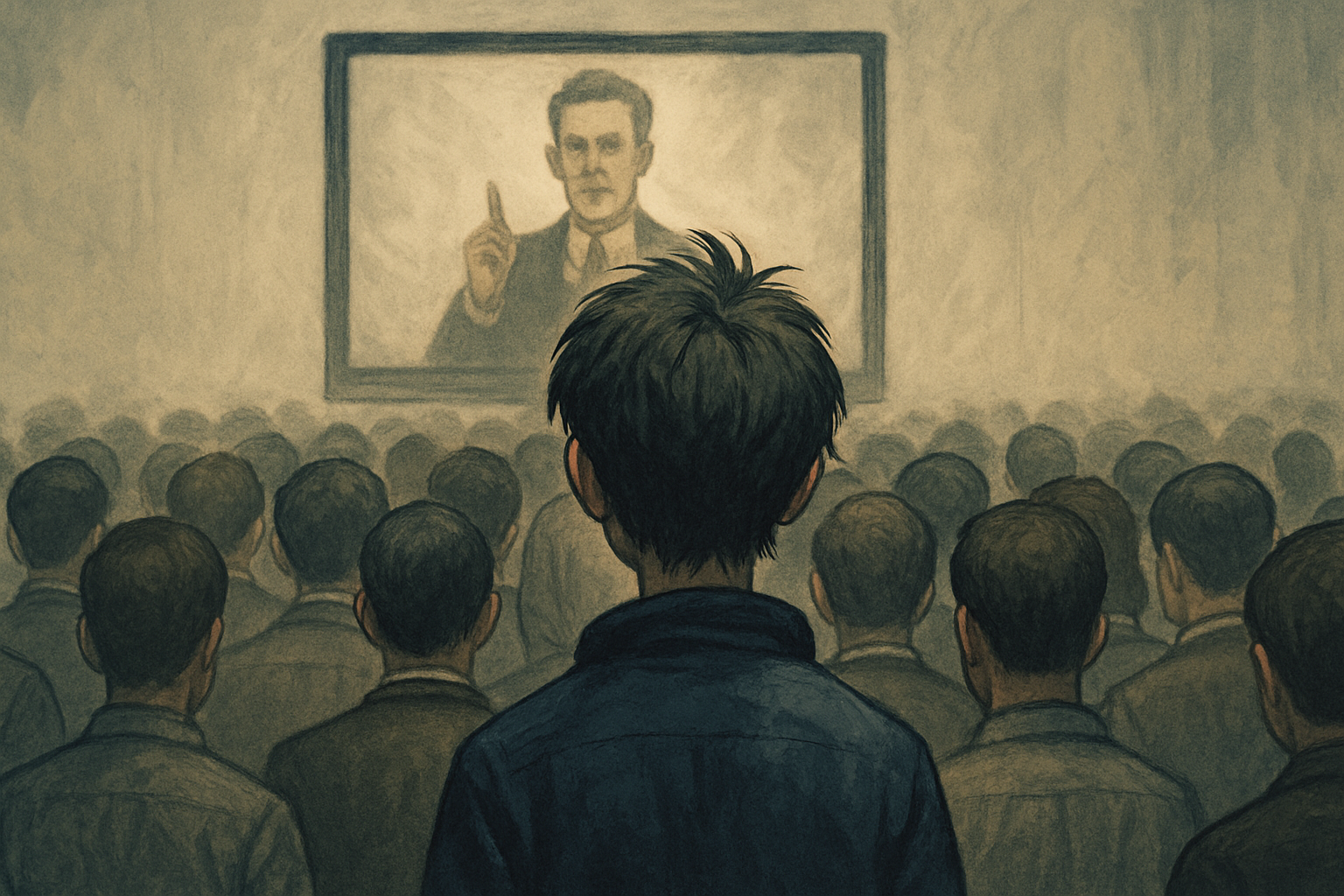

序章:「選んでいるようで、選ばされている」

私たちは日々、膨大な情報の中で「自分で選んでいる」と思っている。

ニュース、テレビ、SNS、YouTube、ネット記事…。

だが本当に、自分の意思で選んでいると言えるだろうか?

マスメディアの基本構造:支配の道具としての役割

テレビや新聞は、中立的な報道機関ではない。

背後には広告主・政府・スポンサーという“支配する側”の意図がある。

- ある事実は強調され、ある事実は黙殺される

- スタジオの演出、BGM、ゲスト選定までもが操作されている

- 「国民の声」として流れる街頭インタビューすら編集された“意図”である

SNSは「自由な発信ツール」ではない

SNSは民主的な言論空間のように見える。

しかし、そのアルゴリズムが人々の“視界”を操作している。

- バズる投稿は共感を誘うが、真実とは限らない

- 感情的な言葉が拡散され、冷静な考察は埋もれる

- 自分が見たいものしか見えない「フィルターバブル」

- 炎上、誘導、分断──これらはすべてプラットフォームに利益をもたらす構造

「選択肢」は誰かが設計したもの

テレビもSNSも、情報の流れそのものが“選ばされる思考”を形成している。

私たちは「多数派の意見」「いいねの多い意見」に安心し、無意識に従ってしまう。

- 思考を停止して流されることが習慣化されている

- マジョリティの安心感が思考を麻痺させる

- 結果として、「自分で考えていない」人間が量産される

操作に気づくにはどうすればいいか?

まずは「自分が受け取っている情報の出所」を常に意識することだ。

そして「反対意見」「不都合な事実」にも目を向ける訓練をすること。

- 情報源を複数照合する

- 数字・統計・一次情報を自ら読み解く

- 感情を煽られたときこそ立ち止まる

- フィルターの外に出る努力をする

終わりに:情報は支配のためにある

情報は「自由のための道具」でもあり「支配のための道具」でもある。

どちらに使われるかは、受け取る側が“気づいているかどうか”にかかっている。

このシリーズを通して、

私たちは「当たり前」を疑い、「情報に支配されない思考」を取り戻していく。

思考することは、最も根源的な“抵抗”である。

コメント